歯周病の原因や予防法について徹底解説

歯周病は、です。

初期症状がブラッシング中に歯茎からの軽い出血や痛みを感じる程度なので、気づかないことが多く、知らないうちに重症化しやすい傾向があります。

歯周病を放置すると、歯を支える骨が溶けて最終的に歯が抜けてしまいます。また、歯周病は強い口臭を発生させるため、対人関係にも影響を与えかねません。

今回は、します!

・歯周病は細菌の感染によって引き起こされる「細菌感染症」である

・歯周病の主な原因は、歯垢や歯面に付着している歯石

・歯周病予防のために、セルフケアを行い、歯科医院での定期的なクリーニングを受ける

初期症状である歯茎のみに炎症が起こっている状態を「歯肉炎」、歯周病が進行し歯を支えている骨にまで炎症が起こっている状態を「歯周炎」と言います。これらをまとめた総称が「歯周病」です。

2001年に『世界で最も蔓延している感染症』としてギネスブックに掲載されました。日本では放置される傾向にあるため、症状が出たときには手遅れになる場合が多く、歯を失う原因の第一位となっています。治療が難しいとされていた歯周病ですが、医療の進歩に伴い正しい治療とセルフケアを行うことで進行を抑制できます。

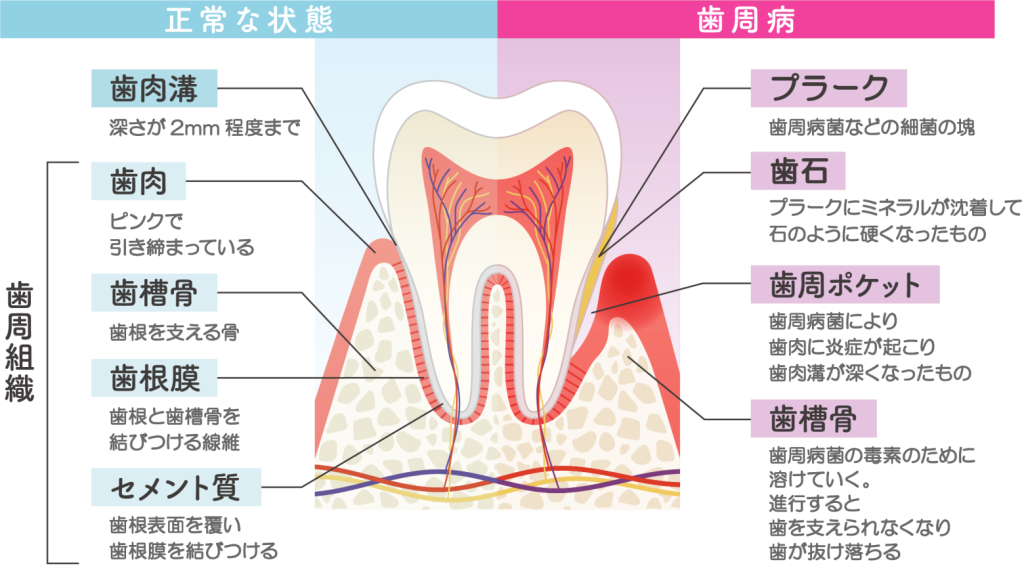

歯周病の原因は歯垢(プラーク)です。歯と歯茎の境目(歯周ポケット)に歯垢が溜まると、歯茎が炎症を起こして赤く腫れます。この段階であれば歯磨きで状況の改善が見込める可能性があります。しかし、歯を支えている骨にまで炎症が及ぶと骨が溶けて歯を支えられなくなり、歯茎からの出血だけでなく歯が揺れたり抜けたりします。歯磨きだけでは改善できないため、歯科医院での専門的な治療を受けましょう。

また、歯周病は口臭の原因にもなります。歯周病の原因菌が出す「メチルメルカプタン」や「硫化水素」が臭いの原因と言われています。メチルメルカプタンは”玉ねぎが腐ったような臭い”で知られる気体です。毒性が強く、歯周病を悪化させる要因の一つとしても考えられています。

歯周病は以下のように進行します。

歯周ポケットの溝の深さは1〜2mmです。

歯肉は引き締まっており、腫れや出血はありません。

歯周ポケットの深さは2〜3mmです。歯の汚れ(歯垢・プラーク)が歯の周りに溜まっており、歯肉にのみ炎症が起きている状態です。歯肉が赤みを帯びて腫れ、歯磨きの際に出血が起こり始めます。

歯周ポケットの溝の深さは1〜2mmです。

歯肉は引き締まっており、腫れや出血はありません。

歯周ポケットの深さは4〜7mmです。歯根の半分くらいまで歯槽骨が溶けてしまった状態です。歯肉退縮も進行して歯と歯の間に隙間ができてきたり、歯が長くなったと感じたりします。また、口臭、歯肉からの排膿、歯の動揺が起こります。

歯周ポケットの深さは6mm以上です。歯槽骨が歯根の2/3以上溶けた状態で、歯根の露出が起こります。歯肉は赤紫色を帯びて、歯の動揺が激しくなり、硬いものが食べにくくなります。また、激しい口臭や歯肉からの排膿が見られ、歯が抜けるリスクがかなり高くなります。

歯周病の主な原因は、歯垢や歯面に付着している歯石です。

歯周病が進行すると、炎症を引き起こす物質により歯を支えている骨が反応し、炎症部位から遠ざかるように引いてしまいます。歯を支えている骨が溶けていくイメージです。歯垢は粘着性があり、歯にくっついています。これが長時間放置され、唾液中のミネラル成分と結びつき固まった物が歯石です。

歯石自体は歯周病の直接的な原因ではありませんが、歯石は軽石と似ており顕微鏡で見ると無数の細かい穴が空いています。その穴を細菌が住みかにしてしまうことで、歯石が歯茎にトラブルを起こす原因となってしまいます。歯垢はうがいでは取れませんが、歯ブラシなどで取り除けます。

また、歯石に関しては歯磨きでは取れないため、歯科医院でクリーニングを受ける必要があります。

タバコには200~300の有害物質が含まれており、その成分は口腔内の粘膜や歯茎から吸収されます。吸収された有害物質は血管を収縮し、歯茎の血流量を減少させます。

また、喫煙者の歯茎は血管収縮による血行不良から、歯周病の初期症状である出血を抑える傾向にあるため、歯茎の炎症のサインに気づきにくく歯周病が進行してしまいます。

無意識に行われている場合が多く、自覚しにくいことが特徴です。

糖尿病や骨粗鬆症などの全身疾患は、歯周病に関連性があります。

■糖尿病

歯周病の人は血糖コントロールが難しく、歯周病が中等度以上の人の歯周ポケットからは、炎症に関連した化学物質が放出されています。体内で血糖値を下げるためのインスリンの効きを悪くするため、糖尿病が発症・進行しやすくなると言われています。

■骨粗鬆症

骨粗鬆症は全身の骨強度が低下し、骨が脆くなってしまうことを言います。

その中でも閉経後骨粗鬆症という、「エストロゲン」と呼ばれるホルモンが欠乏することによって起こるものがあります。その結果歯周病が進行してしまう可能性や、閉経後の女性は歯周病にかかりやすくなる可能性があります。

特に女性は、ホルモンバランスの変化で歯周病になりやすいとされています。

思春期は女性ホルモンが作られ始める時期であり、月経のたびに歯茎が腫れやすくなります。また妊娠時も同様に、女性ホルモンが大量に分泌されることで歯茎が腫れやすくなり、つわりも併発することで口腔内の状態が悪化しやすくなります。

さらに更年期には、閉経に伴い女性ホルモンの分泌が減少することでホルモンバランスが乱れると同時に、唾液の分泌量が減りドライマウスになることで、歯周病が進行する可能性があります。

歯周病になると歯肉が腫れて、歯磨きの際に歯肉から出血が起こります。また、歯周病原菌は歯周ポケットの中で増殖する際に、口臭の素となる硫化水素やメチルメルカプタンを作り出します。そのため歯周病になると、口を開けただけでドブのように強烈な臭いを放ちます。

【関連記事】

・口臭の原因はひとつじゃない!口臭の種類と有効な対策を解説!

歯の周りの骨が無くなると歯肉が下がり歯根が露出して、支えを失った歯は最終的に抜け落ちてしまいます

歯周病は複数の全身疾患と関係があります。誤嚥や炎症が起きた歯肉の血管を介して歯周病菌が体内に侵入すると、以下のような全身疾患が発症したり、悪化させたたりする可能性があります。

歯周病菌が体内に侵入すると脂肪性沈着物(プラーク)ができます。プラークそのものが血管を詰まらせたり、プラークが剥がれたあとにできる血の塊が血管を詰まらせて、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞を引き起こします。

糖尿病と歯周病はお互いに症状を悪化させる原因となります。歯周病が持つ内毒素(エンドトキシン)は、体内に侵入した歯周病菌が死滅したあとも血液中に残り、血糖値を下げるインスリンの働きを阻害します。これにより

また、糖尿病は身体の抵抗力を下げて血管を脆くするため、糖尿病に罹患している人は歯周病への抵抗力が弱く、悪化しやすい傾向があります。

誤嚥性肺炎は、です。誤嚥により歯周病菌が気管や肺に入ると、直接肺炎を引き起こす場合があります。

血液に入り込んだ歯周病菌や歯周病菌によって作られたすることがあります。

身体の骨だけでなく歯槽骨も脆くなるため、歯周病が加速しやすいと考えられています。

妊娠するとさらに、プロゲステロンがプロスタグランジンを刺激して、歯肉の炎症を悪化させます。

また、妊娠中に歯周病に罹っていると母体の血液を介して歯周病菌が胎児に感染し、低体重児と早産を引き起こす可能性があります。

母体が歯周病に罹患した場合の低体重児と早産のリスクは、喫煙や飲酒、高齢出産の7倍と非常に高い数値を示しています。

セルフチェックリスト

です。通常、健康な歯肉は出血しないため、歯磨きの最中に血が出てきたら歯周病の可能性が高いです。

健康な歯肉はピンク色をしており、歯と歯の間の歯肉が三角形に引き締まっています。していたら、歯周病の可能性があります

歯周病で歯肉に炎症が起きていると、

歯周病菌は歯周ポケットの中で増殖する際に、ドブのような臭いを発生させる硫化水素やメチルメルカプタンという物質を生成します。特にメチルメルカプタンの臭いは強烈で、会話や呼吸の際に口を開いただけで、周囲にいる人に不快な臭いを感じさせるほどの臭気を放ちます。

【関連記事】

・口臭が治らなくて辛い方必読!治らない口臭の原因と対処法

歯周病が重症化して歯周ポケットに膿が溜まってくると、膿を出すために歯の周りにある歯槽骨と歯根膜の間の圧が上昇します。これが歯を押し出す力となって、歯が浮いていると感じます。

また歯周病が進行すると歯槽骨が溶けて無くなるため、支えを失った歯がグラグラと揺れて、歯を噛み合わせたときに歯が揺れていると感じるようになります。

これにより歯根が露出していくので、歯肉よりも上に出ている歯の面積が大きくなり、歯が長くなったと感じます。

流れ①:歯周基本治療

まず初めに行われるのが歯周基本治療です。歯周病の原因である歯垢(プラーク)や歯石の除去、歯根の滑沢化、歯の揺れがある場合は噛み合わせの調整や固定を行います。遠慮なく質問しましょう。

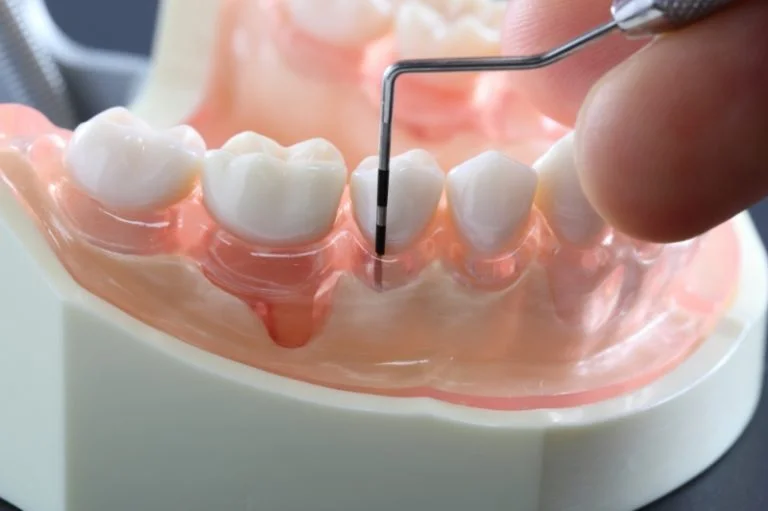

流れ②:スケーリングやルートプレーニング

歯周病が進行した歯根面は歯石で満たされており、毒素や微生物で汚染された層が存在します。歯の表面や歯根面の歯垢や歯石を器械で除去するスケーリングを行なった後、ルートプレーニングと言う根面の滑沢化を行う場合があります。

流れ③:かみ合わせの調整や固定

歯周病が重度に進行した場合は、歯が揺れ始めます。揺れがある歯で噛むことで負担が増し、歯周病が進行してしまう可能性があります。負担軽減のために歯を削るなどして噛み合わせの調整を行いますが、それでも揺れが収まらない場合は、歯科用の接着剤やワイヤーを使用し一時的な固定を行います。

流れ④:外科的処置

歯周基本治療を終了してもポケットの深さに改善がみられない部位は、ブラッシングが行き届かず細菌の温床となる可能性が高くなるため、外科的にポケットの深さを減少させる手術を行う場合があります。その方法としては、歯茎を開いて徹底的な歯石除去を行う手術(歯肉剥離掻爬手術)や、特殊な材料を用いて骨を再生する手術(再生療法)などの方法があるため、それぞれの病態にあった方法が適用されます。

流れ⑤:メンテナンス

歯周基本治療および、歯周外科治療を行い歯周組織の改善(ポケットの深さが2〜3mmを維持)されれば、数カ月に1回のメンテナンス(定期検診)に移行します。

歯周病の進行程度によって異なりますが、保険が効く場合のおおよその金額です。

・軽度の場合の目安:約5,000〜10,000円

・中度の場合の目安:約10,000〜50,000円

・重度の場合の目安:約30,000〜100,000円

歯周病が進行するにつれ抜歯や手術、被せ物・インプラント治療などが必要になってくる場合や、通院期間も長くなるため治療費がかかります。治療計画は主治医によって異なるため、しっかりと相談した上で治療を進めていくことが望ましいです。

歯周病の進行程度によって異なります。歯肉炎など歯周病が軽度の場合、治療期間は約2〜3カ月、歯周炎など歯周病が重度であれば数カ月〜年単位になります。またメンテナンスは1〜2カ月に1回の来院から、口腔内の状況が良ければ徐々に間隔を空けていき、いずれは終了となります。

プラークは飲食のあと8時間程度で歯周病菌や虫歯菌などの細菌の塊となって歯に付着します。そのため、

歯周病予防に効果的な歯の磨き方は、歯周ポケットがある歯と歯肉の境目を狙い、歯に対して歯ブラシを45°に当てる方法です。歯ブラシは5mmくらいのストロークを意識して横方向に細かく動かして磨きます。歯磨き粉に歯周病菌を殺菌する「塩化セチルビリジニウム」や「磯プロメチルフェノール」が配合された歯磨き粉を選ぶとさらに効果的です。

【関連記事】

・虫歯や歯周病予防、ホワイトニングに効果的?重曹の歯磨き粉の効果を解説!

毎日丁寧にセルフケアを行っていても、歯ブラシだけで落とせるプラークは全体の約60%です。フロスや歯間ブラシを併用するとプラークの除去率は80%まで上昇しますが、セルフケアだけで100%の汚れを落とすことは困難です。

セルフケアで落とせなかったプラークは唾液中のカルシウムと反応して、歯ブラシでは落とせない歯石となります。歯石の表面は非常にざらついており、新たなプラークの下地となります。

歯科医院でのクリーニングは「PMTC」と呼ばれ、歯科医師や歯科衛生士が専用の機械を用いて、セルフケアでは落とせない歯石や歯の汚れを隅々まで綺麗にします。

クリーニングの際には歯周ポケットのチェックを行い、歯周病の兆候がないか確認できます。また、セルフケアの見直しやアドバイスも受けられるので、日ごろのケアで何か困っていることがあれば相談してみると良いでしょう。

歯周病は、歯茎の軽度の炎症から始まり、進行すると歯茎が腫れたり、出血したりすることがあります。また、進行すると歯槽骨が溶けて歯が抜けてしまうことがあります。進行を防ぐためにセルフケアや定期的なメンテナンスを怠らないようにしましょう。